Oleh: Tirza Naftali, orang tua siswa.

Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan (1 Tesalonika 5: 11).

“Kaulah yang terbaik.”

Ketika mendengar frasa ini, kita langsung tahu bahwa frasa ini diucapkan untuk memberikan dukungan/peneguhan. Ketika frasa ini disampaikan kepada orang lain, bisa memberikan dukungan dan bersifat membangun. Kita bisa mengucapkan frasa ini dengan tulus jika memiliki unconditional love (kasih tanpa syarat) dan penerimaan terhadap orang lain.

Bagi orang percaya, dua hal tersebut bisa kita peroleh melalui Kristus karena melalui-Nya Allah mengasihi dan menerima kita tanpa syarat: “… Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” (Roma 5: 8)

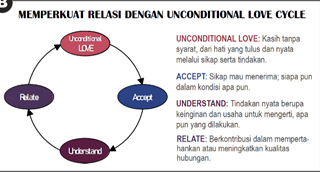

Kasih tanpa syarat ini idealnya kita praktikkan kepada orang lain sebagai dasar dalam berelasi, terutama kepada pasangan dan anak. Ketika hal ini terus-menerus dipraktikkan, akan membentuk sebuah siklus yang dapat semakin memperkuat relasi dengan orang lain.

Gambar oleh Bpk. Rizal & Ibu Rina Badudu.

Pada kesempatan ini, saya akan membagikan penerapan kasih tanpa syarat antara saya dan suami.

Saya dan suami memiliki bahasa kasih terkuat yang sama, yaitu sentuhan fisik. Bahasa kasih terkuat kami yang kedua, yaitu kata-kata penguatan/penghargaan (saya) dan pelayanan (suami saya). Bahasa kasih kedua inilah yang justru kerap kali menjadi sumber konflik. Di keluarga asal saya, saya tidak menerima kata-kata dorongan yang cukup dari orang tua. Akhirnya, saya mengalami kekosongan dan menuntut pasangan serta anak untuk memenuhi kekosongan tersebut. Sementara itu, suami memiliki latar belakang kedua orangtua mendidik anak supaya irit dalam berkata-kata, sopan kepada semua orang, termasuk di luar keluarga, dan sebisa mungkin menghindari konflik agar suasana di rumah dapat “tenang”. Latar belakang pola asuh kami ini juga terbawa ke dalam relasi kami sebagai suami istri.

Ketika konflik muncul, suami saya cenderung untuk diam. Suami saya bahkan bisa dalam beberapa hari “membiarkan” saya yang juga sedang diam. Padahal, di dalam pikiran, saya sangat gelisah. Saya berburuk sangka, merasa tidak dikasihi, karena tidak ada penyelesaian atas masalah kami (bahkan kata “maaf).

Dalam kondisi yang berbeda, saya merasa suami kurang bisa menunjukkan penghargaan kepada saya. Kepada orang lain, dia bisa begitu sopan. Namun, kepada saya, dia bisa mengutarakan kalimat, “Eh, lempar kunci, dong!”, “Ma, piring, dong!”, dan lain sebagainya. Padahal, saya begitu “haus” dengan kata-kata “maaf”, “tolong”, “terima kasih”, dan sejenisnya.

Situasi seperti demikian membuat saya merasa tidak nyaman. Bersyukur kepada Tuhan, pada 2018 yang lalu gereja kami mengadakan retret pasutri yang dibawakan oleh GI. Julimin dan alm. GI. Wei Tjen. Di acara tersebut, kami diberi kesempatan mengobrol berdua dan di situ kami saling mengungkapkan isi hati satu sama lain.

Suami, dengan latar belakang keluarganya dan penerimaan diri yang juga tidak terlalu baik, menjadi sangat sopan kepada orang lain di luar dirinya. Setelah menikah, suami saya merasa saya sudah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia merasa bisa menjadi apa adanya dan tidak perlu terlalu sopan.

Suami saya merasa sudah memberikan seluruh cintanya melalui tindakan pelayanan yang dia lakukan kepada saya, tetapi saya tidak bisa merasakan kasihnya karena tidak sesuai dengan bahasa kasih saya.

Bagi suami saya, mengucapkan kata “maaf”, “terima kasih”, “tolong” kepada inner circle, termasuk dirinya sendiri, bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Ketika mendiamkan saya saat konflik terjadi, suami saya pun gelisah setengah mati karena takut mengatakan hal yang salah dan nantinya makin memperbesar kekecewaan saya.

Ketika mendengarkan isi hati suami, saya merasa sedih karena selama ini saya kesulitan memahami dan menerima dia apa adanya. Padahal, dia sudah begitu berjuang menunjukkan kasihnya kepada saya. Setelah itu, kami bersama-sama mengambil langkah praktis yang terus-menerus dipraktikkan hingga sekarang dan harapannya bisa kami lakukan terus ke depannya.

Berikut beberapa hal yang kami sepakati.

- Berjuang bersama Roh Kudus untuk memulihkan diri dari luka masa lalu dengan cara memulihkan relasi saya dengan orangtua. Ketika saya bersedia diproses oleh Tuhan, saya semakin dipulihkan. Relasi saya dengan suami dan anak pun menjadi jauh lebih baik.

- Bersedia untuk terus belajar mengasihi satu sama lain dengan bahasa kasih yang sesuai dengan yang diharapkan pasangan.

- Berlatih untuk tidak menghakimi pasangan. Ketika sisi gelap salah satu dari kami muncul, pasangan tidak menghakimi dengan berkata, “Tuh, kan gua bilang juga apa, kebiasaan sih!”, “Kamu kok, gitu terus, sih”, dan lain-lain.

- Mendisiplinkan diri dengan bertanya, “Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu/kita dalam menghadapi kelemahan/konflik ini?” Tidak ada lagi “saya vs kamu”. Yang ada adalah “kita vs masalah”.

- Menjadi penolong, bukan perongrong. Setiap pagi sebelum beraktivitas, kami akan bertanya, “Mau didoakan apa?” Selain itu, kami terus memegang prinsip: “Kamu memang tidak sempurna, saya pun begitu. Namun, kamu tetaplah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya.”

Ketika kita sedang berada di titik rapuh, kita pasti rindu untuk direngkuh. Oleh karena itu, dari pada memberikan respons berupa penolakan, penghakiman, atau ketidakmengertian, sudahkah kita merangkul sesama, memberinya ketenangan, hiburan, dan penguatan?